「モルタル」は、非常に用途が広く、場面に応じて性能を発揮する優れた建材です。

そんな使い勝手のよい「モルタル」をDIYで作りたいと思っていても、「難しそう」とあきらめている人も多いのではないでしょうか?

しかし、「モルタル」をDIYで作ることは意外に簡単であり、それほどコストがかかるわけでもありあません。

とくに少量しか使わないような簡単な工事であれば、チャレンジしてみるのもよいでしょう。

そこで今回は、「モルタル」をDIYで作る方法について、その手順や注意点などを徹底解説したいと思います。

モルタルをDIYで作るための準備とは

モルタルとは、「セメント」に「砂」と「水」を加え、それらを混ぜ合わせて作る建材です。

モルタルをDIYで作るときには、これらの材料と作るための道具を準備する必要があります。

また、施工するときには、作るときとは別の道具も必要となります。

モルタルをDIYで作るときに準備する材料

モルタルをDIYで作るときに準備する材料は以下の通りです。

・セメント

・砂

・水

これらは、ホームセンターなどで手に入るものばかりとなります。

セメントは、通常「ポルトランドセメント」を使いますが、簡単に済ませたい場合は、セメントと砂をあらかじめ調合してある「インスタントモルタル」なども有効です。

「インスタントモルタル」であれば、水を加えるだけですぐに使えるお手軽さがあります。

モルタルをDIYで作るときに準備する道具

モルタルをDIYで作るときに準備するおもな道具は以下の通りです。

・練り舟

・スコップ、鍬(クワ)

・バケツ

練り舟は、モルタルを塗り混ぜるための容器のことで、「トロ舟」や「ポリ舟」とも呼ばれます。

少量であればバケツなどの容器でも問題ありません。

そして、スコップ、鍬などは、モルタルを練り混ぜるために使用します。

スコップにも種類があり、練り混ぜ用としては、先端がまっすぐな「角スコップ」か、あるいは少し小さいタイプの「練りスコップ」などが使いやすく便利です。

バケツは、材料の計量をしたり、あるいは作ったモルタルを運んだりするなど、あらゆる使い方ができます。

計量用の目盛りがあるバケツであれば、材料の割合を測定するとき便利に使えます。

また、「一輪車」や「ネコ車」とも呼ばれる手押し車があれば、そのなかで練り混ぜられるうえ、そのままどこへでも移動が可能です。

モルタルをDIYで施工するときに準備する道具

・コテ

・コテ板

・ゴム手袋、軍手

・マスク

施工するときには、作ったモルタルから適量をコテ板に取り、施工面にコテで塗り付けます。

また、作業中には、手荒れ防止のためにゴム手袋や軍手などを、そして吸い込み防止にマスクを着用することも重要になります。

モルタルをDIYで作る方法とは

モルタルをDIYで作る方法について、おもな手順を解説いたします。

まず、モルタルを作るうえでポイントとなるのは構成する材料の割合ですが、「セメント:砂:水」が「1:3:0.5」となる割合が一般的な目安です。

なお、プロの左官職人は、温度や湿度、施工場所などを考慮し、場面に合わせて適切に変化させています。

モルタルを作る方法は、大きく以下の4つのステップとなります。

・材料と道具を準備する

・材料の計量をする

・セメントと砂を混ぜる

・水を加えて混ぜ合わせる

材料と道具を準備する

モルタルを作るために必要となる材料と道具を準備します。

材料の計量をする

軽量バケツの目盛りを目安とし、セメントと砂を1:3の割合で練り舟へ投入します。

セメントと砂を混ぜる

練り舟へ投入したセメントと砂を、まんべんなく混ぜ合わせます。

水を加えて混ぜ合わせる

セメントと砂をまんべんなく混ぜ合わせたら、少しずつ水を加えながら練り混ぜます。

一度に全部入れるよりも、少しずつ入れるほうが硬さを調整しやすくなります。

軟らかいモルタルが出来上がってしまうと後から調整するのは簡単ではないため、硬さを確認しながら作ることがポイントです。

練り混ぜが終わったら、モルタルの完成となります。

モルタルをDIYで作る注意点とは

モルタルをDIYでつくるときには、いくつかの注意点があります。

おもな注意点とは以下の通りです。

・安全対策を講じる

・作り過ぎない

・道具は速やかに掃除する

・排水の処理に注意する

安全対策を講じる

セメントは強いアルカリ性です。

皮膚と接触している状態が長時間に及ぶと、その部分が荒れてしまう場合があります。

できるだけ、直接皮膚に触れないよう、ゴム手袋や軍手などを使うことが重要です。

また、多くの粉じんを吸い込んで肺にまで到達すると、肺機能に影響することがあります。

DIYで大量の粉じんを吸い込むことは少ないかもしれませんが、安全のため作業中はマスクを着用することをおすすめいたします。

作り過ぎない

モルタルを作り過ぎても、軟らかい状態で保存できません。

そのまま硬化してしまうと処分に困るため、できるだけ使い切れる量だけ作るようにしましょう。

道具は速やかに掃除する

モルタルが付着したまま道具を放置すると、硬化して取れにくくなってしまいます。

ひとつの作業が終わるたびに道具の掃除をすることで、後片づけも楽になります。

バケツに水を溜めておき、使い終わった道具をそこに入れておくだけでも硬化を防ぐうえで効果的です。

排水の処理に注意する

モルタルの洗い水は、排水口に流してしまうと中で固まってしまう恐れがあります。

また、前面道路の側溝などに流す行為も、固まってしまうと近隣に迷惑をかけてしまうため、もちろん厳禁です。

残ったモルタルや洗い水の処分としては、庭の隅に穴を掘り、その中へいったん集めておくという方法があります。

そうすると翌日には固まります。

固まったものは、そのまま庭に埋めるか、あるいはハンマーなどで細かく砕けば不燃ゴミとして処分できることが一般的です。

なお、大きい塊のままでは、不燃ゴミではなく産業廃棄物となってしまう可能性があります。

産業廃棄物は、回収業者に処分を依頼するなどの処置が必要となるため、大きさに配慮することもポイントとなります。

ゴミのルールは自治体によって異なるため、どのように処分すればよいのか事前に確認しておくとよいでしょう。

まとめ

モルタルはDIYでも簡単に作れますが、しっかりと事前に準備をして行いましょう。

また、モルタルを仕上げとして使う場合は、一定の技術が必要となります。

「自分でコンクリートを補修したいけど、コテなどの道具を用意するのが面倒!」

「コテを扱ったことがなくて、仕上がりが不安!」

そんな方々のために、道具不要で瞬時に硬化する最先端のコンクリート補修材が登場しました。

その名は

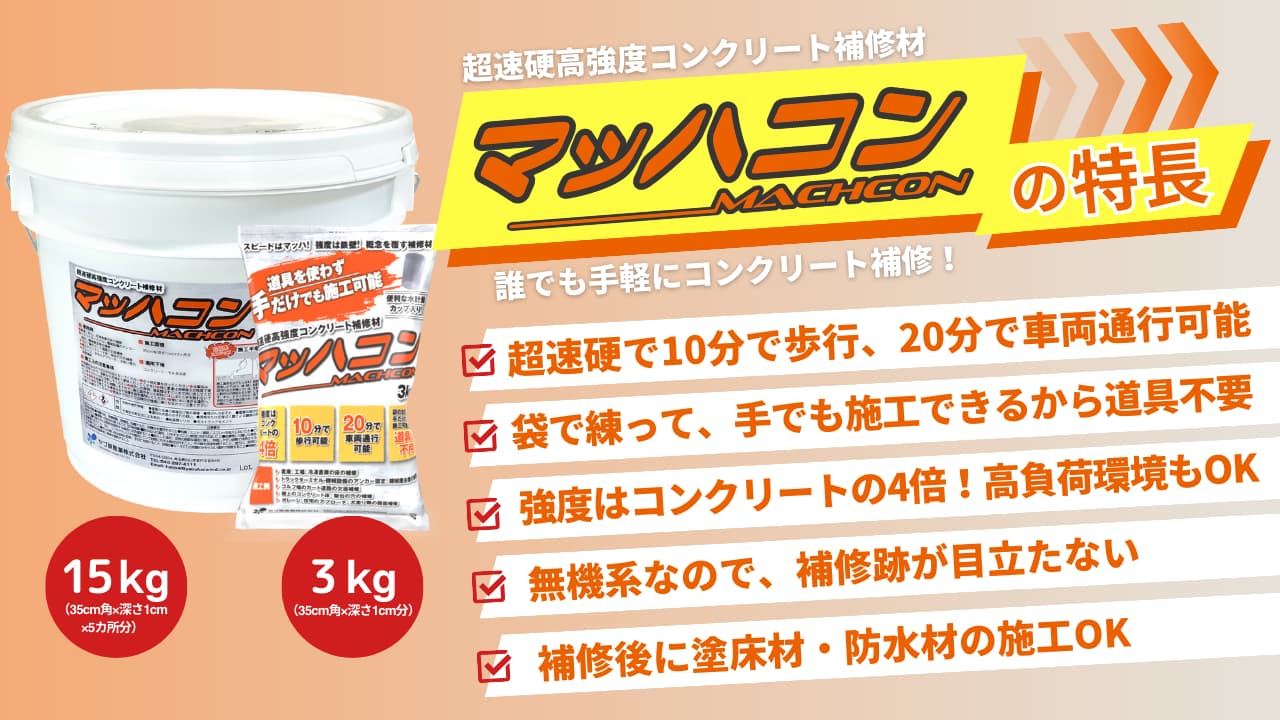

超速硬高強度コンクリート補修材「マッハコン」

マッハコンの特長とは?

特長1:超速硬なので施工後10分で歩行、20分で車両通行可能

マッハコンの最大の特長は、超速硬型なのでわずか10分待つだけで歩行できる点です。

強度発現も早いので、施工後20分でフォークリフトの走行も可能です。

長時間作業を止めることができない倉庫や工場でも、サッとコンクリートの補修を行えるので、すぐ作業に戻ることができます。

特長2:袋のまま練って、手で施工できるから道具が不要

マッハコンは特別な道具を用意する必要はありません。

袋を空けたら、付属の計量カップで規定量の水を加えて、そのまま揉み込んで混ぜることができます。

モルタルのようにコテを使う必要はなく、手袋をした手で補修したい箇所に材料を詰め込んだら、手で優しく叩くだけで自然と平らに広がっていきます。

特長3:強度はコンクリートの4倍

マッハコンの圧縮強度は驚異の76N/㎟!一般的なコンクリートの圧縮強度(18/㎟)の4倍以上の強度を発揮するので、フォークリフトや重量物が頻繁に通行するような工場でも安心して使用することができます。

特長4:コンクリート近似色で補修跡が目立ちにくい

セメント系材料なので、コンクリートに近い自然な色合いで仕上ります。

その為、コンクリートを補修した施工跡が目立ちにくいという特長があります。

特長5:充填後は各種仕上材も施工可能

ひび割れや穴を埋めた後に、エポキシ・ウレタンなどの各種塗床材、防水材など各種仕上材が施工できます。

コンクリート床面の応急処置だけでなく、本格的な改修工事を行う際の下地補修材としても最適です。

※塗装する場合は、水性塗料で24時間、溶剤系の場合は48時間の施工間隔が必要です

マッハコンで簡単・確実なコンクリート補修を実現しよう

マッハコンは、コンクリートのひび割れ補修、穴埋めの際に頼りになる製品です。

誰でも手軽に扱えるため、DIY初心者でも安心して扱うことができます。

また、業界随一の速硬性と強度があるので、大きな負荷がかかり、補修に時間をかけられない倉庫や工場などのコンクリート床補修に最適です。

マッハコンを使って、床の穴埋め手軽に行い、安全で快適な空間を長く維持しましょう。

コンクリートの補修にお悩みの方は、ぜひマッハコンを試してみてください。